臨床医の方へ

Borderline and precursor lesion of thyroid neoplasms: A missing link.

2015/05/14

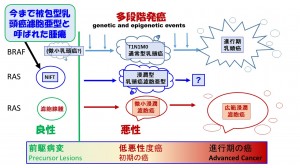

Kakudoborderline2015JBCM

甲状腺腫瘍発生では良性と悪性の間があるはずです。前癌病変、境界悪性病変が癌の多段階発癌では知られています。なぜか甲状腺腫瘍分類では、前癌病変、境界悪性病変、非浸潤癌の概念が設定されていません。この欠けた部分は何か?について、Borderline and precursor lesion of thyroid neoplasms: A missing link.に解説しています。どうして今まであまり議論されてこなかったのか不思議に思っています。

category: 病理医の方へ , 細胞診専門医、細胞検査士の方へ , 臨床医の方へ comment: (8)

第88回日本内分泌学会総会(東京)で教育講演を担当しました。

2015/05/07

『甲状腺結節取扱い診療ガイドラインの求める細胞診の役割』と題し、2015年4月25日日本内分学会総会で教育講演を担当させていただきました。

特に『鑑別困難に含まれる腫瘍の特色』と『甲状腺腫瘍分類の最近の考え方』について、ニキホロフ教授らによるNIFT(non-invasive follicular thyroid neoplasm with papillary-like nuclear features)を紹介しながら、甲状腺腫瘍の発癌機構(WHO分類の概念では)今まで存在しなかった甲状腺癌の前駆病変の位置づけについて紹介させていただきました。以前には癌(被包型乳頭癌濾胞亜型)とされていた腫瘍が、摘出により再発転移が起こらない、甲状腺全摘出+RAI治療は必要ない疾患と訂正され、前駆病変と位置付けられ、NIFT(non-invasive follicular thyroid neoplasm with papillary-like nuclear features)と名称が変更されました。これは甲状腺細胞診にも。甲状腺癌の治療方針にも大きなインパクトがある変更です。欧米では甲状腺細胞診鑑別困難に多数のNIFTが含まれており、今まで悪性の確率や、診断精度に癌としてカウントされていました。今までの論文のデータは一から見直しです。甲状腺癌の治療では、欧米ではNIFTは低悪性度の癌として、甲状腺全摘出術に加え、放射性ヨード治療が広く行われてきました。多くの過剰治療(甲状腺全摘による永久的甲状腺機能低下を減らし、術後合併症を減らすため)、放射性ヨード治療による第2の悪性腫瘍による死亡を防ぐことに力点が置かれました。

category: 病理医の方へ , 細胞診専門医、細胞検査士の方へ , 臨床医の方へ comment: (0)

甲状腺癌被包型乳頭癌濾胞亜型が変わりました。

2015/04/16

2015年3月20日、21日米国ボストンにて、写真の病理医24名、臨床医3名、患者代表1名が集まり、現在癌とされている甲状腺腫瘍(被包型乳頭癌濾胞亜型の浸潤転移のないもの)の呼称を変更する会議がもたれました。この腫瘍は米国で癌として治療され、相当数の患者が、甲状腺全摘出、放射性ヨード治療を受けていました。しかし、24名の病理医で再検証した109例の症例(14年経過観察、放射性ヨード治療をされなかった症例)の予後から、再発転移が起こらないことが確認され、この確認を受け、NIFT (non-invasive follicular thyroid neoplasm with papillary-like nuclear features)と呼称を変更することが決定されました。癌が良性の前癌的病変に変更される歴史的場面に立ち会えたことを喜んでいます。これから多くの患者の治療にインパクトがあることを期待します。患者が診断名に意見を述べたり、臨床医が注文を付けたりするのは、日本ではない光景でした。

甲状腺癌の過剰診断、過剰診療、過剰治療について。

2015/02/09

現在米国では(文献1,2参照)、甲状腺癌だけでなく、乳癌、前立腺癌などで、検診による早期発見、早期治療の功罪が問題とされています。早期発見早期治療により救われた生命よりも、治療の必要のない病変(治療しなくても生命予後に悪影響のない病変、近藤誠先生の『がんもどき』など)を、多数発見し、『がん』として治療することにより、

A) 癌死亡の減少に貢献していない。(癌患者は増えたが、癌死亡数は増えていない)

B) 医療費の無駄遣いをしている。

C) 患者を苦しめている。(治療しないで放置しても無害な病変を、お節介にも見つけて、無駄で有害な治療をしている)

などと議論されています。患者の皆様、臨床医の皆様どのようにお考えでしょうか?

患者の立場としては、見つかった病変を治療しないで持ち続けることは、たぶん不安でたまらないでしょう。少数かもしれませんが、本当の癌(治療しないで放置すると進行し、癌のために死亡する)かもしれません。後で後悔することがないように、普通の人は、迷うかもしれませんが、多くの場合、治療を受けようと考えるのではないでしょうか?このホームページの『医療の不確実性』の項を参照ください。

ここでは2点に分けて議論しなければいけないと考えています。

1. 病変の性質を正確に判断し、治療したほうがいいか、治療しないでそのまま持ち続けるかの判断をする。

ここで病理医の役割(本当の癌か癌に類似した無害な病変の区別)があります。

2. 治療が必要と判断した時、治療方法の中から、最も適した(治療効果が高く、治療による不愉快な、悪影響を最小にする)選択肢は何かを考える。

治療の中心を担うのは臨床医ですが、ここでも病理医の示す、病変の性質、病気の進み具合(病期)の診断が、治療方法の選択に重要な参考資料、判断根拠となります。

1. Esserman LJ et al: Addressing overdiagnosis and overtreatment in cancer: a prescription for change. Lancet Oncol, 15:e234-242, 2014.

2. Luster M et al: Differentiated thyroid cancer-personalized therapies to prevent overtreatment. Nat Rev Endocrinol 10:563-574, 2014.

A) 癌死亡の減少に貢献していない。(癌患者は増えたが、癌死亡数は増えていない)

B) 医療費の無駄遣いをしている。

C) 患者を苦しめている。(治療しないで放置しても無害な病変を、お節介にも見つけて、無駄で有害な治療をしている)

などと議論されています。患者の皆様、臨床医の皆様どのようにお考えでしょうか?

患者の立場としては、見つかった病変を治療しないで持ち続けることは、たぶん不安でたまらないでしょう。少数かもしれませんが、本当の癌(治療しないで放置すると進行し、癌のために死亡する)かもしれません。後で後悔することがないように、普通の人は、迷うかもしれませんが、多くの場合、治療を受けようと考えるのではないでしょうか?このホームページの『医療の不確実性』の項を参照ください。

ここでは2点に分けて議論しなければいけないと考えています。

1. 病変の性質を正確に判断し、治療したほうがいいか、治療しないでそのまま持ち続けるかの判断をする。

ここで病理医の役割(本当の癌か癌に類似した無害な病変の区別)があります。

2. 治療が必要と判断した時、治療方法の中から、最も適した(治療効果が高く、治療による不愉快な、悪影響を最小にする)選択肢は何かを考える。

治療の中心を担うのは臨床医ですが、ここでも病理医の示す、病変の性質、病気の進み具合(病期)の診断が、治療方法の選択に重要な参考資料、判断根拠となります。

1. Esserman LJ et al: Addressing overdiagnosis and overtreatment in cancer: a prescription for change. Lancet Oncol, 15:e234-242, 2014.

2. Luster M et al: Differentiated thyroid cancer-personalized therapies to prevent overtreatment. Nat Rev Endocrinol 10:563-574, 2014.

甲状腺外科学会2014福岡(山下会長)

2014/12/23

第47回日本甲状腺外科学会、2014年10月30日福岡で、ランチョン講演『甲状腺細胞診』を担当しました。甲状腺細胞診は、すでに確立された技術、術前診断法の要であります。しかしまだ臨床医に知っていただきたいことは、病理医の立場から、たくさんあります。甲状腺腫瘍の治療では鑑別困難が問題であり、鑑別困難という診断用語から、臨床医だけでなく細胞診を担当する病理医の中にも、細胞診では判らないので(ゴミ箱のように)鑑別困難に入れるのだと誤解している方が多くあります。良性か悪性かの判定はできないのですが、良性でもない、悪性でもない中間(癌の前駆病変,境界病変)の病変が多く含まれていることが判ってきました。今までこれを転移、浸潤のある出来上がった癌と、臨床医の皆様は混同していたのです。まだ癌かどうかわからない初期の癌、癌になる前の前駆病変、癌と紛らわしい良性病変、予後のいい非浸潤癌などが、鑑別困難に診断される多くの病変です(これ以外に標本不良のため診断が困難なものがあります)。これは、他の領域たとえば婦人科子宮頚部細胞診では、良性と扁平上皮癌の間に、前癌病変である異形成(Low Grade Squamous Intraepithelial Lesion, High Grade Intraepithelial Lesion)、初期浸潤癌などが設定され、これらの病変は細胞診では、扁平上皮の異型の程度から、HSIL, LSIL, ASCH, ASCUSなどと詳細に診断されます。しかし甲状腺細胞診では、組織診断での前駆病変診断基準が未確立のため、細胞診鑑別困難の診断と対応する甲状腺癌の前駆病変、初期癌の対応は詳しく分析されていません。子宮頚部の扁平上皮病変のようにはまだうまくいかないのですが、これから細胞診鑑別困難の亜分類が面白くなると思っています。日本甲状腺学会は、これを世界に先駆けて取り入れました。これは伊藤病院の外科医鳥屋先生が始められた鑑別困難の亜分類です。また隈病院の宮内先生が実践された方法に準じています。この分野の先輩である宮内先生に座長を担当いただいたことから緊張している様子が写真からお分かりいただけると思います。また会長招宴では高見先生、加藤先生と歓談することができました。山下会長色々とご配慮ありがとうございます。

category: 細胞診専門医、細胞検査士の方へ , 臨床医の方へ comment: (0)